Pulp歯髄温存療法

- TOP

- 歯髄温存療法

CONTENT

歯髄温存療法とは

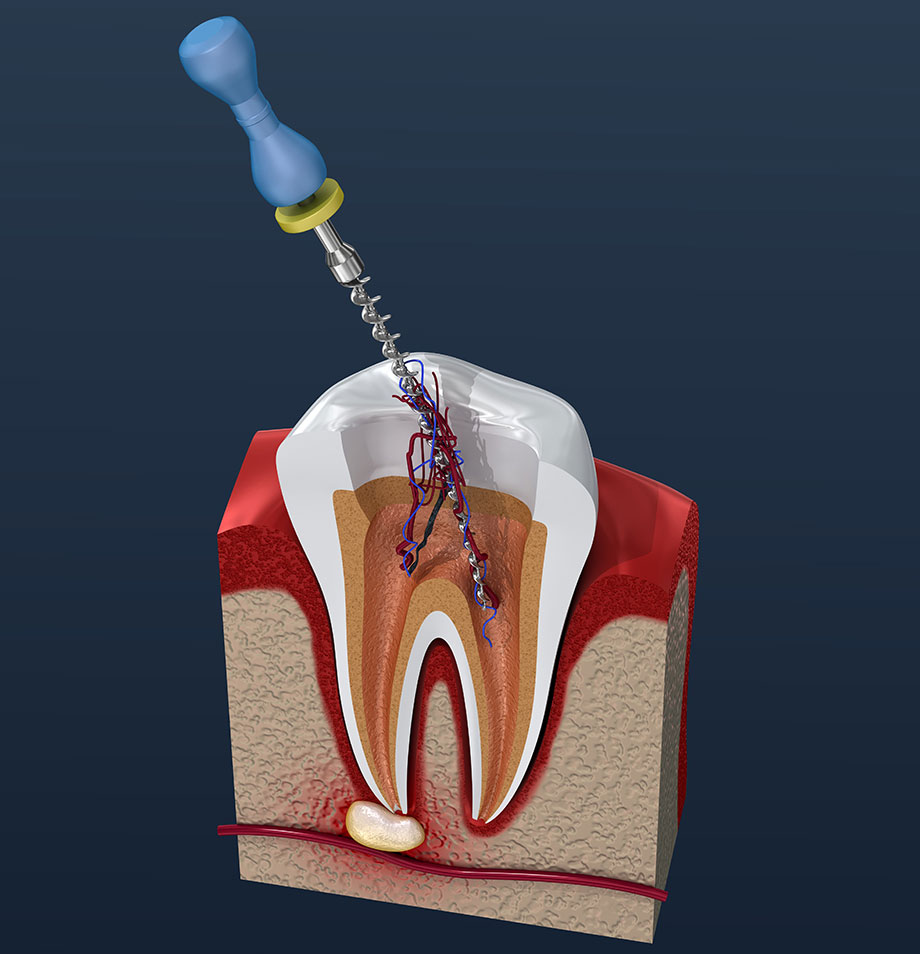

歯髄温存療法とは、神経や血管の集合体である歯髄を残したまま治療することです。歯髄温存治療、歯髄保存療法といった呼び方もあります。

従来は、重度の虫歯であれば抜歯して入れ歯やブリッジを入れるのが主な治療法でした。しかし近年、歯を残せる根管治療がメジャーになっており、根管治療の際に歯髄をできるだけ残すことが重要なポイントとされています。神経や血管は歯の健康を保つ上で重要な存在です。そんな歯髄を残すか否かによって、根管治療後の歯の健康状態、虫歯の再発率、細菌感染率に大きな差がでるのです。

高槻市で精密根管治療を行う歯医者「藤川歯科」が、歯髄温存療法について解説します。

歯髄温存療法のメリット

歯の健康を保ち寿命を延ばせる

歯に栄養や水分を供給する役割を持つ歯髄を除去してしまうと、歯が脆くなります。歯髄が残っていれば歯の損傷リスクが減り、成長途上の歯であれば歯根が成長して歯の寿命を延ばせます。

痛みを感じて異常に気付ける

痛みという感覚は、その部分に異常が起きていることを知らせるシグナルです。歯髄を取り除けば痛みはなくなるものの、歯や周りの組織に異常が起きていることに気付けず、大きな問題に発展する可能性があります。

噛む感覚も残せる

歯髄が残っていると、噛む感覚が残ります。そのため、歯ごたえなどを感じながら食事を楽しめます。噛む感覚がなくなってしまうと強い力がかかりやすく、歯の損傷リスクが高まり、結果的に歯の寿命を短くしてしまいます。

治療費用を抑えやすい

歯髄温存療法は、保険適応外であるため自費で行う治療です。さらに、詰め物・被せ物の費用がかかります。そのため、保険の治療に比べると割高になります。

しかし、歯髄を取り除く治療やファイバーコアなどの土台を作る治療は不要であるため、歯髄を取り除く自費の根管治療に比べると治療費用が抑えられます。また、治療にかかる期間も、歯髄を取り除く治療に比べると短くなりやすいのがメリットです。

歯の神経を抜くデメリット

菌に感染した歯の神経(歯髄)は、感染拡大を防いで歯を守るためにも、適切に除去しなければなりません。しかし、歯髄の除去には、以下のようなデメリットがあります。

歯が脆くなってしまう

歯髄を抜いてしまうと、その歯には酸素や栄養が行き渡らなくなります。そのため、歯髄を抜いた歯は、まるで枯れ木のように脆くなっていき、わずかな衝撃でも簡単にヒビが入ったり割れたりしてしまいます。

歯が変色しやすい

歯髄を抜くと、歯への血流が途絶えて新陳代謝も止まります。時間の経過と共に古くなった血液成分やコラーゲンが歯の象牙質に沈着し、歯が黒っぽく変色して見た目が悪くなっていきます。

虫歯などの異変に気付きにくい

歯髄を抜くと痛みを感じなくなります。それは一見、良いことのように思えますが、虫歯になっても痛みを感じなくなり、その異変に気付けなくなるため、知らない間にどんどん進行してしまう可能性があります。

歯の根の先が膿みやすい

歯髄を抜くと、栄養や酸素が供給されなくなり、歯の抵抗力も弱まってしまいます。そのため、歯根に感染した細菌も排除しにくくなり、根の先に膿の袋である根尖病巣ができやすい傾向にあります。

抜髄を選択するケース

抜髄(ばつずい)とは、歯髄を取り除く治療のことです。抜髄を選択するケースとしては、以下のようなものがあります。

激しい痛みを伴う歯髄炎を起こしている

歯髄炎により激しい痛みがある場合は抜髄が選択されることがあります。

歯髄炎とは、歯髄の炎症のことです。歯髄が細菌感染したり、知覚過敏や合わない被せ物により歯髄が刺激され続けたりすることが原因で起こります。

歯髄炎が発症してしまうと、元の健康な状態に戻すことは困難です。痛み止めで痛みを緩和することは可能ですが、発症してしまったのであれば抜髄治療が有効とされます。

歯髄が死んでいる

歯髄が死んでしまっている場合、歯への栄養供給は行われませんので、そのまま残していても意味がありません。そのため、抜髄治療によって取り除きます。

虫歯の進行が歯髄まで及んでいる

虫歯が重度に進行し、歯髄の深くにまで細菌感染が及んでいる場合は抜髄が選択されます。感染物質を残したままでは、治療後に再発する可能性が高いためです。

しかし、歯根部の歯髄にまでは細菌感染が進んでいない、可逆性歯髄炎により歯髄が元に戻る可能性があるといったケースでは、抜髄ではなく歯髄温存療法を実施することもあります。