Root根管治療と

精密根管治療

- TOP

- 根管治療と精密根管治療

根管治療とは

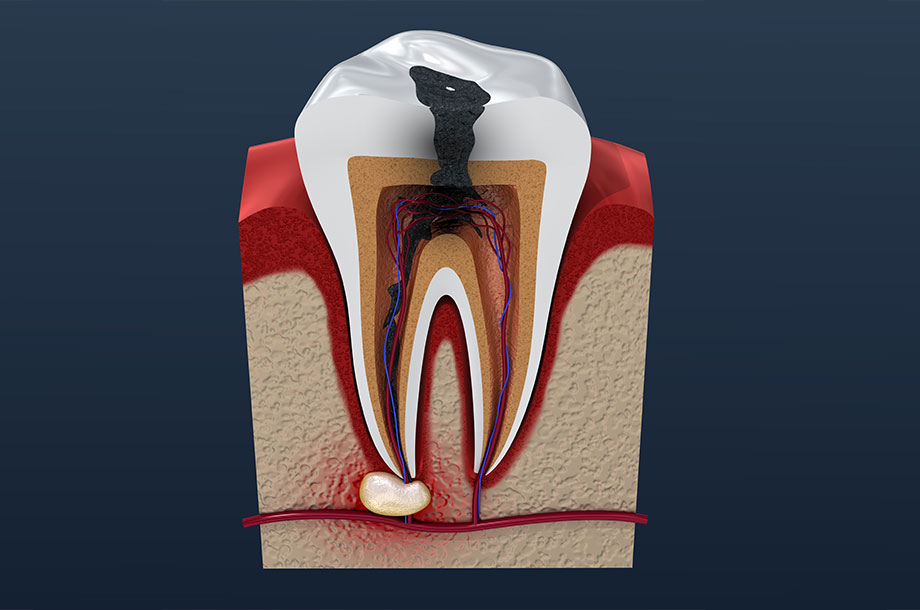

根管治療とは、重度の虫歯に対して行われる虫歯治療です。虫歯が重度に進行すると、歯の根にある根管内部にある神経や血管が死んで腐ってしまいます。そのまま放置すれば、最終的に大切な歯を抜かなければなりません。

しかし、根管治療を行って死んでしまった神経・血管を取り除き、根管内部をきれいに洗浄・消毒して薬剤を詰めれば重度の虫歯でも歯を残せます。つまり根管治療とは、大切な歯の寿命を延ばして将来につなげる治療なのです。

根管治療の成否を分けるのは精密さです。精密に行われなければ、再発・再治療を繰り返し、歯が失われることもあります。高槻市の「藤川歯科」では、歯科用CTやマイクロスコープなどの最先端機器を用いて再発を予防する精密根管治療をご提供しています。根管治療なら、お任せ下さい。

根管治療が必要なケース

歯がズキズキ痛む

初期の虫歯であれば痛みはありませんが、虫歯が神経(歯髄)にまで達すると常にズキズキと痛みます。このような場合は、根管治療により神経(歯髄)を取り除き、根管内を徹底的に洗浄・消毒しなければなりません。

神経を取ったが噛むと痛い

以前に根管治療をした歯が再び痛みだすことがあります。これは根管内に細菌が残っていた、またはすき間から入り込んでしまった可能性が高いです。歯を残すためにも早急な治療が必要です。

歯の根の先に膿が溜まった

歯の根の先に膿が溜まると、歯が痛くなるだけでなく無症状の場合もあります。無症状の場合、歯茎に白いニキビのような物ができます。また、レントゲン撮影にて発覚することもあります。

歯の神経を抜くとどうなるか

根管治療では、根管内部の神経・血管を取り除きます。そのため、治療にはメリットだけでなくデメリットもあります。それぞれについて理解し、納得した上で治療に臨むことが大切です。

- メリット

-

- 歯根の先まで虫歯が進行するのを防げる

- 虫歯の痛みや歯がしみる痛みなどがなくなる

- 重度の虫歯でも大切な歯を残せる

- デメリット

-

- 栄養を運ぶ血管がなくなるため、歯が脆くなる

- 栄養が運ばれなくなり、歯が褐色に変色する

- 再感染を起こすと再治療が必要になる

- 治療期間が長く費用もかかる

根管治療の種類

根管治療は大きく3つの種類に分けられます。当院では、患者様の症状に合わせて一人ひとりに適した方法にて治療します。

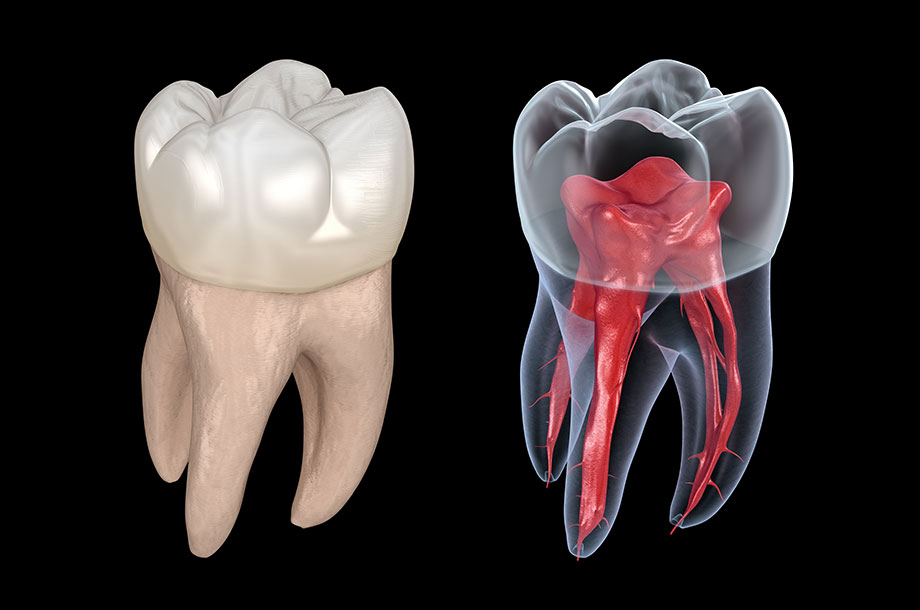

抜髄治療

歯の神経(歯髄)を抜く最も一般的な治療です。根管内の神経・血管を残らず除去し、内部をきれいに洗浄・殺菌した上で、薬剤を重点して密封します。

感染根管治療

抜髄治療をしたものの、何らかの原因により歯根の先端に膿が溜まってしまった状態を「根尖病巣」と呼びます。このような、感染した根管を治療するのが感染根管治療です。

外科的処置

感染根管治療を行ったものの、根尖病巣が小さくならなかった場合には外科手術を行います。歯茎の側面を切開して歯根を露出し、病巣や歯根の先端を切除します。

精密根管治療とは

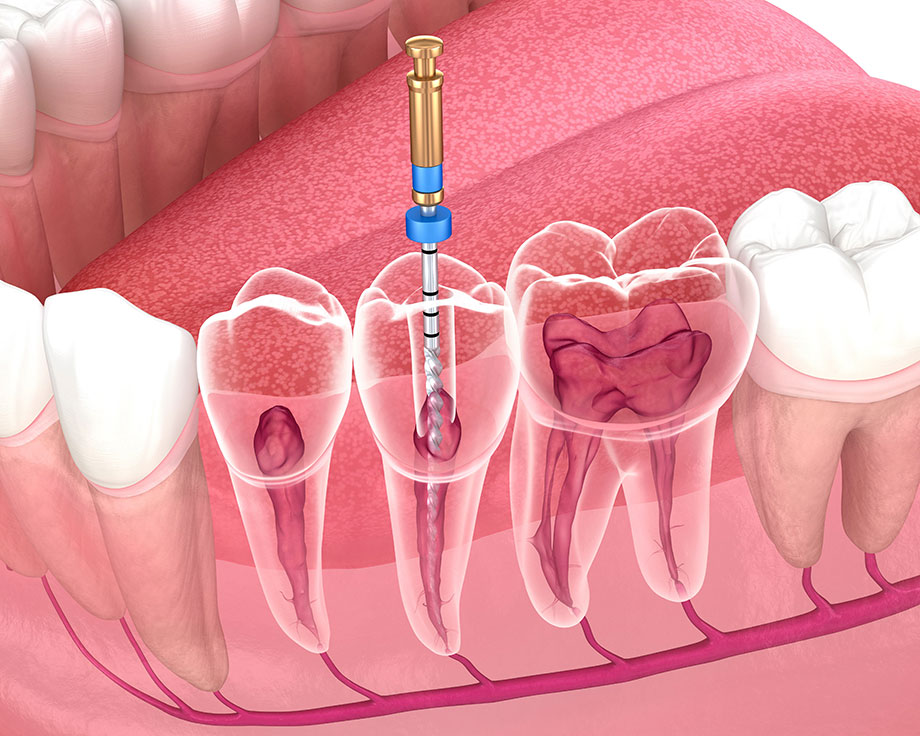

根管は歯根の中を通っている細い管で、暗く複雑に湾曲し枝分かれしているため、肉眼では内部を視認できません。そのため、従来は歯科医師の経験や勘に頼って治療するしかなく、根管内部に細菌が残って再治療になるケースが多くありました。

高槻市で精密根管治療を行う歯医者「藤川歯科」では、患部を数十倍に拡大して明るく照らせるマイクロスコープを用いる、精密根管治療(マイクロエンド)を行います。根管の内部までしっかり確認して再発を防ぐ精密な根管治療をご希望でしたら、当院にご相談下さい。

精密根管治療で使用する機材

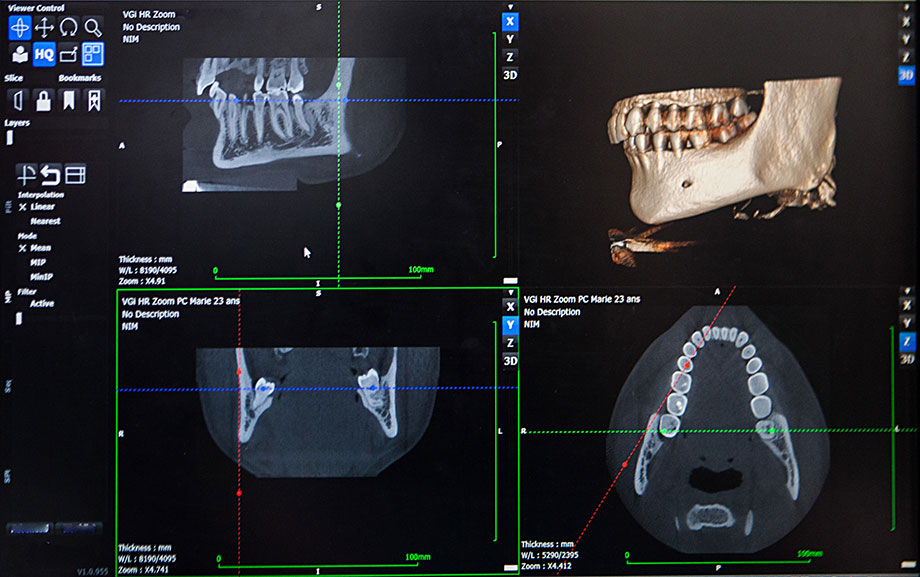

歯科用CT

当院では、根管治療の前に歯科用CTにより患部を撮影します。2次元的な情報しか得られない従来のレントゲンとは異なり、歯科用CTは根管の形状や枝分かれの状態を正確に把握できます。さらに、歯根の先に膿が溜まる「根尖病巣」の有無も確認可能です。

事前に根管の特長をしっかり把握することで、治療の精度や安全性・効率性を高められます。そのため、歯科用CTによる診断は精密な根管治療に欠かせません。

マイクロスコープ

歯科先進国アメリカの根管治療専門医院のマイクロスコープ導入率は、ほぼ100%といわれています。しかし、日本での導入率はまだごくわずかです。そのため、日本では多くの患者様が根管治療後の再治療に悩まされています。

当院の院長が初めてマイクロスコープを使用した際に実感したことは、「肉眼だけでなく、レントゲンでも見えない物がある」ということです。「経験や勘に頼る不確かな治療による再発で、痛く辛い思いをする患者様をこれ以上増やしたくないこと」がマイクロスコープ導入を決意したきっかけです。

精密根管治療には、マイクロスコープを正しく扱うための知識やトレーニングが必要です。一人でも多くの患者様を再治療の苦しみから救うため、技術向上に努めてまいります。